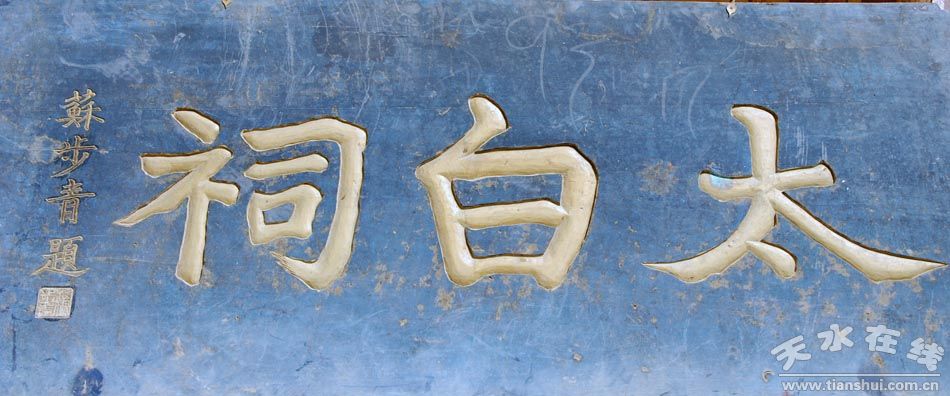

����ˮ�ھ��۽�λ���ذ��h�Pɽ���@��̫������

���ɵ��ߡ��ˌ�ȫ�����f(xi��)����ϯ�������п�ԺԺʿ�K���������}�ֵġ�̫��������

�����^�W(w��ng)�Ѵ�������ҕ ֮���B�Ձ��������S��һЩ�r����֪�Ĺ���ʷ��ӛ�d�ͽ��F(xi��n)��ʷ�W�ۺ��߽�(j��ng)����(j��ng)����������ʷ�Ϸ����Ϳ��C�����ٴγ��F(xi��n)���˂���ҕҰ�У�һ�ζΉm��������P����c��ˮ�o��������Pϵ��ʷ�����C�±�һһ�ھ��������(n��i)���S����������Ч���ˡ�

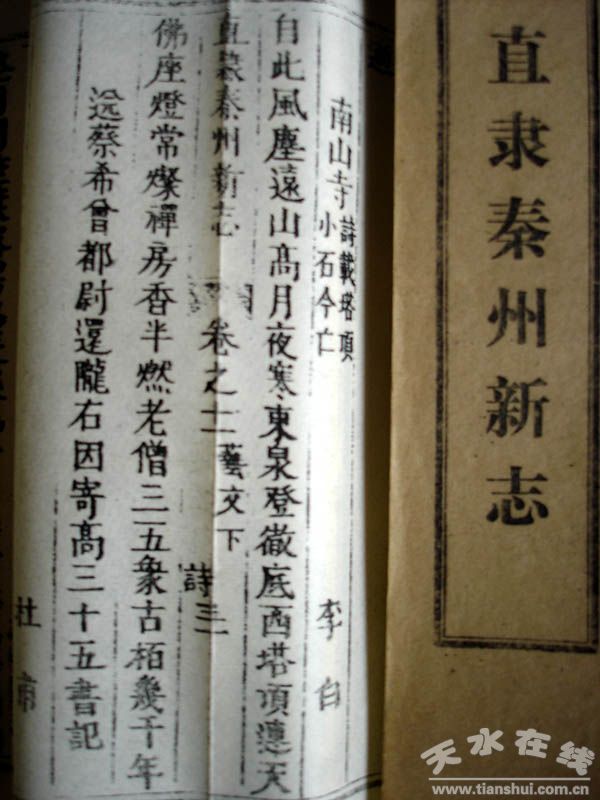

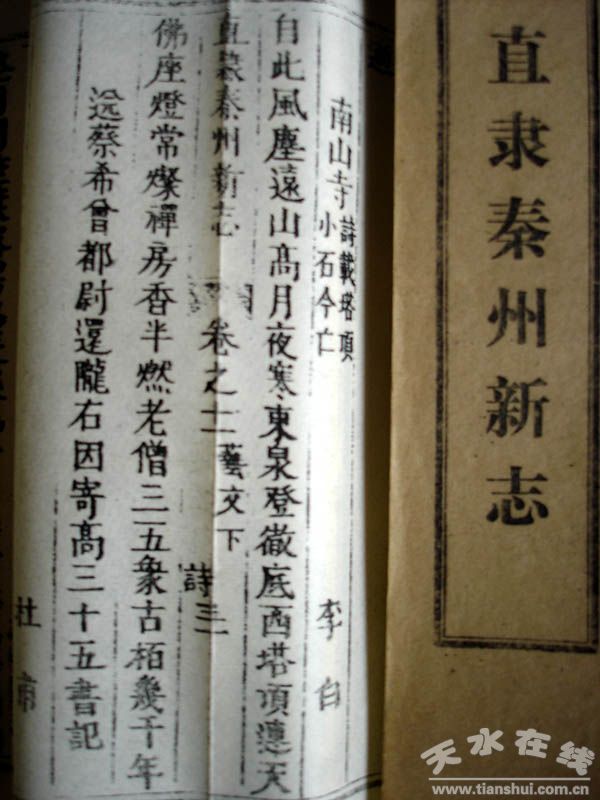

�zʧ֮���d�ڡ�������־�� ��ˮ���������ȫ��Ωһ

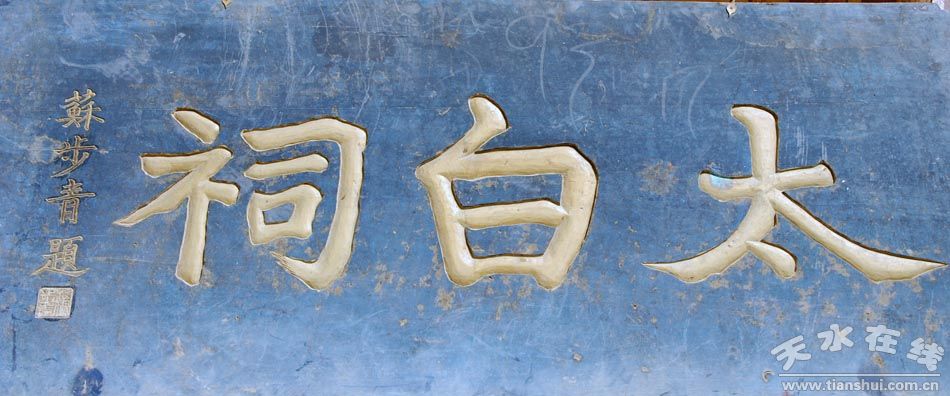

��̫�ס�����E�Z�ӡ�����z�l(xi��ng)��

������������fַ��

����1������������� ��Ȫ�^�������������ȫ��Ωһ

������Ȫ�^�����猎���������λ����ˮ�б��쾸ɽ´�����ʼ����Ԫ������꣨1299�꣩���F(xi��n)�潨��������r�ؽ�������� ��ɽ����һ��ˮ����������������X����Ȫ��Ԫ�����ݽ��I���������r���С�ɽ�±������������ɽ��Ȫ��֮���������

���������ԁ����������^Ȫ������(sh��)ʮ�����Ȫ�^�ı��������L�w���sһֱ��������Ȫ�^������������E���ھ��c�о��������

����3��27�������w���s����ӛ�߲��L�r������_����ǰ�����_�ڿ����ϰl(f��)���^�ġ������ʷԒ����B�f���������������ԭλ����Ȫ�^�x��ͤ���ȸ�̎�����ƽ̹�V�����������������������������ϳ�����������_�g�������ľ�Y��������Ӳɽ�ʽ���������ǰ��������������������á������(j��)��Ǭ¡���꣨1739�꣩����֪����(hong)��ԭ�֞����߅һ�����֣����������������t���������ƣ������ʱ�������������������ξ��С��������@��ʷ�ό���������������ӛ�d��

������Ԋ�ɡ���������Ԋʥ������һ����������@��ȫ���H��һ�������̽�����������w���s����f��������ˮ�����������������ڴ��������صĺ��⡣����漮�]���ɼo������ˮ�����������Ÿ��t����ǬԪ���꣨759�꣩��Ԣ���ݣ��b��������λ����Ԋ�˶��c���������O�����е�(li��n)ϵ������˟o��������������

������(j��)ӛ�d������ξ���ʮ���꣨1558�꣩�������������������������v���ٻҼ����������������ʮһ�꣨1654�꣩���³��ˣ����ݰl(f��)��8�����𣬡����������(j��ng)��u���������������ͬ�]�����������������ʮ���꣨1656�꣩����Ѳ�]�ҵ��������fַ�����������һͤ���ȡ�Ÿ���Ԣ����Ԋ����ƸՈ���Ҽ�����֮�����˕����������ʯ34���������������������������˷Q���ġ�����������Ǭ¡���꣨1739�꣩����֪����(hong)����������������ͬ��ʮ�꣨1871�꣩�������Ѳ����A�����ğ����������A���ٔU����������

������(j��)�w���s��B����������솢���g�����������������������܇��Ⱥ����ġ��T�����������������nκ���������n�������������������t���������������������������߅�ı��ȡ��x��ͤ��������o�^ͤ�ȹ�����Ȫ�^һ�M��Ҫ������������ġ����Cͨ־�������������һ�y(t��ng)־�������ֱ�`������־����ʷ��ӛ�d������Ψ���������Ӱ��Ȟ����h������������z������������@һ�M��������ς����o��������ʮ���Ⱥ�̮��������

����������һ���r�������Ȫ�^�֏͡���������������t����£����w���s�Z��϶����f������

����2������� �zʧ֮����Ȼ�d�ڡ�������־��

������ҫ������������������������������������ͬ�rʸ־�ڹ��l(xi��ng)���١������������E�����Ļ��YԴ�Y�ϵ��ռ������������F(xi��n)�m�⻨��֮����������ԹP�����z�������Е������������������ˮʷ�W�ۺ���֮һ�����

������(j��)����������B��Ǭ¡29��r������֪���M͢���ġ�ֱ�`������־����ʮ���Ծ�֮ʮһ���������ӛ�d���c��ˮ�������Pϵ�ĹŴ�����Ԋ��Ԋ�����������г��������Ԋ����������]������ڡ���̫��ȫ������ġ���ɽ�¡��������Ϲ��£�ԊҲ��Ȼ���С�ԊԻ���Դ��L�m�h������ɽ����ҹ�����|Ȫ�γ��������������B����������������N���U�����ȼ������ɮ���届�������Ű؎�ǧ�ꡣ������Сע�f��ԭԊ��У��Ϲ��£����Сʯ������

�������������v�����(j��)ʷ��ӛ�d���Ϲ�������@��Ԋ����ʼ�������ĵ��ʉ۶��꣨��Ԫ602�꣩�����Q�������γ��������꣨��Ԫ1073�꣩ɮ�˻�����������rһ�����ݡ��u�����ڶ����r��������E��İl(f��)�F(xi��n)������픲�Ƕ��һ�KСʯ������������睿����@��Ԋ����δע��������������(j��)������־��ӛ�d����Ԋϵ���֮�����������Ԋ�ٲ��ڹ���픶����Сʯ���������ܾ�δ���˂��l(f��)�F(xi��n)��������δ����̫��ȫ������䛡����Ԋ�ٱ��l(f��)�F(xi��n)���������Ϲ���ס��ɮ�˻������������ú���Ԋ��Ƕ���ޏͺ����픡����Ժ�Ĕ�(sh��)��������������c������ξS������Ԋ�ٲ�֪ȥ�������(j��)��Ǭ¡ʮ���꣨��Ԫ1750�꣩ס��ɮ����Ȼ�������ġ��ؽ���ɽ���o���U��Ժ��ӛ����ӛ�d����ɏ��������ɽ�¡�Ԋ���Y�����֪���M͢��ġ�����־��ӛ�d��������ɽ�¡�Ԋ�_�١�̫��Ԋ�������zʧ֮�������(j��)�����������C���M͢�����־��۵��@��־���ڮ��r��ߙ����������ԓ־��ӛ�d���ϡ�Ԋ�r���^���C�����^�������e�˵�Ԋӛ����̫������������

�����䌍����Щ�����������P�ڡ��ϡ�Ԋ���Cһֱ��δ�Д��^������Ҳ���ˌ����ϡ�Ԋ�Ƿ����֮����ʾ�|(zh��)�ɡ���ҫ������������ġ��Ϲ���ˇ��䛡��е��d��һƪ��ˮʷ�W�ۺ��ߌO�B����������������X�ã�������ϡ�Ԋ�����������ֹP������ô���ƴ�ε����^��Ԋ��֮���������Ԋ���DZ��f����������������������ϡ�Ԋ�t�������Ԋ��߅��һ��l(f��)����������֦����������o�����ᲢՓ����������������J�������@�ס��ϡ�Ԋ��һλ��D��̫��ʢ���Ԃ���Ԋ�߂�����IƷ����

����ᘌ��@�N�|(zh��)�ɵ�����������݅^(q��)���f(xi��)��ʷί1989��8�¾��ġ���ˮ�vʷ���ˡ�һ���Ќ���������ĩ�����������Ԣ���~���������������ڴˡ�5�q�r�S�����������������ˮ���Ƿ���ؽ�(j��ng)֮�����ʿ����Ɣ����Ԋ��̫������֮��������� ��������ꖱ��ڽo���Ԋ�������ü�������r���f����������ԭ������������ָ��ף��ܵذ�����������r�������ʮ������������������˲����J�顶���ȫ�����Пo��Ԋ������������������֮���������

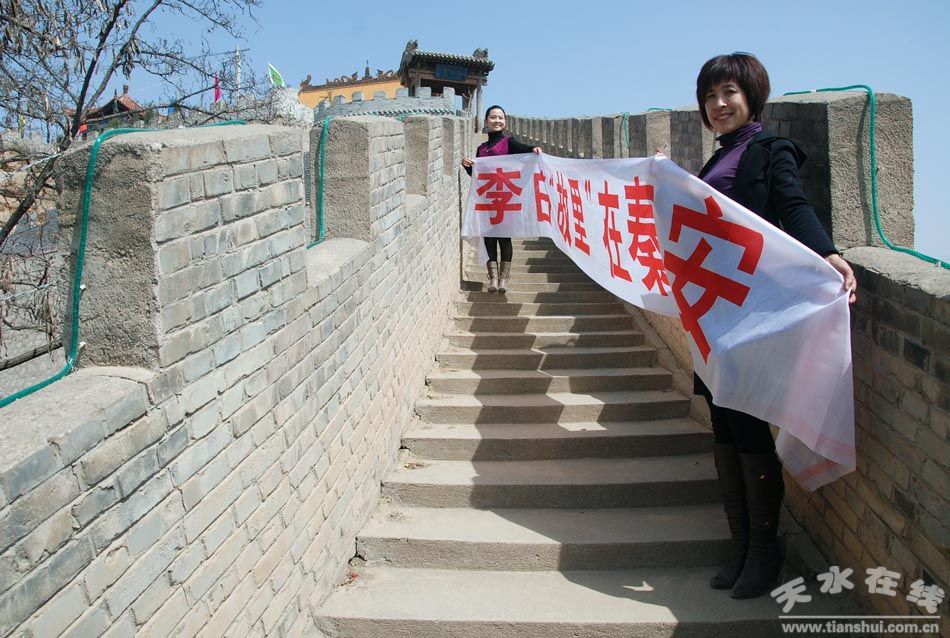

����3�������������V ����ذ�Ӱ��H��

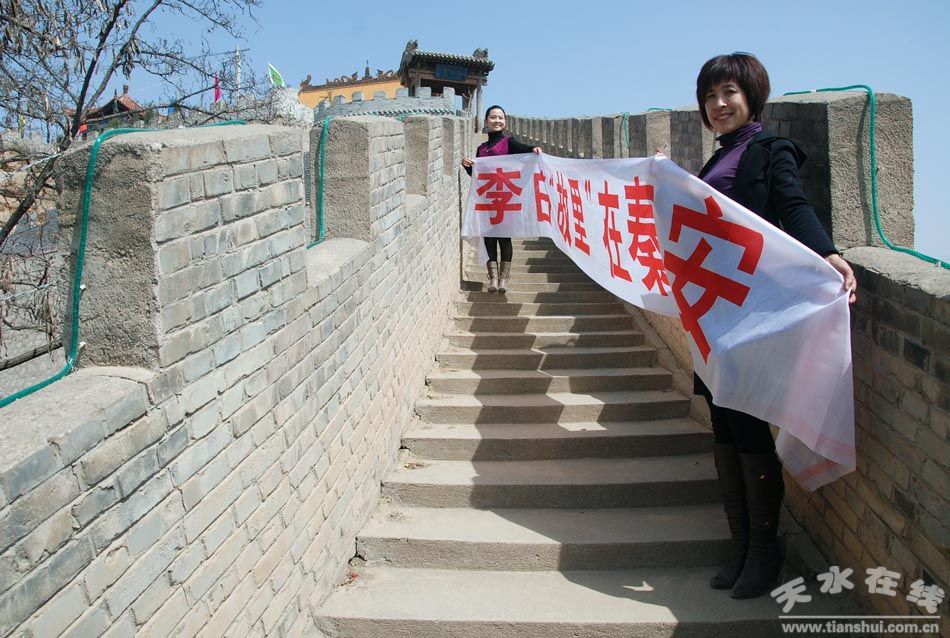

����3��28��������ذ��h־�k�������V���ڽ���ӛ�߲��L�r�f�����ξ����ذ�־���Ќ����������ذ��������������_���������ў�ɼo�ء�������(j��)�����ƕ���������ϵ����ӛ�d��������V֮�����Г��Ρ��ɼo���ӳɼo����������@���]���ɼo����֮ʼ����念�����g�����������������ȷ�뷾��롶ȫ��Ԋ���������������W�߅���ԫ�����a�ƺ��Wʿ�Ĺ���������P���������������u���]���ɼo��֮�f�������ذ����Mʿ���y�����ġ��ذ�־������������d֮Ԋ��ʷ�����������������װ����������ϵ�]���Ǽo�ˡ���������ˣ����ذ��F(xi��n)����^�صġ��ذ�־���������ׂ��o�������С�

�������ذ��d���(zh��n)��ҺӴ��������������һ���R��������(j��)�����������������f�˞����h�w��܊��V���z�ÿ�������^��(ji��)�r���������ʮ�ֹ����Č��R����Ո��������픶YĤ����������@Щ��V�ĺ��ႃ����ԭʼ�ķ�ʽ���_������đ�����������V������Ŀǰ�ذ������ĭh(hu��n)�����x�����r�����f������(j��)����B�������Ž��ذ��h־����������������1989�������ڿh��(n��i)���R֮ʿ�ij������������ɵ���������ˌ�ȫ�����f(xi��)����ϯ���п�ԺԺʿ�K���������}�ֵġ�̫����������ڿh���Pɽɽ�̫ƽ����(n��i)������S������������Pɽ֮�p�����������Ԋ�䡰�e�������������Ӱ�����ˡ���ȡ���ġ�����ͤ�����ɏV�|���AԊ�~�f(xi��)�����ո����L���ꂐ�}�����������cͤ��ɺ��ذ����������ķՇ����l(f��)���������1994�꣬�ԡ��f��Ԋ��������ׂ����������R֪��Ҋ�ף��p֮�������Ի��������ֆ����Ҳ���������еġ�ֆ�ɡ��������ذ���ֆ��Ԋ�硱��ʽ�������10�����ԓԊ��鷱�s��Ԋ�~�Ą�(chu��ng)���l(f��)�]����Ҫ��������

�����S��ӛ���ڹ����(zh��n)����������������������������H�����ȥ��ǰ���o���ġ����ϼ��V����ӛ�ߴ��Եķ�����һ�°l(f��)�F(xi��n)��������d�����������r����������ϰٴ��]���ɼo�������Σ���V��������λ��������������֮�������ڹ����(zh��n)�¾״�һ���մ����������������һ���Կ������g������ġ��������V��������ӛ�߰l(f��)�F(xi��n)������������h����ԓ���V�F(xi��n)�Ѱl(f��)�S�Ɠp��������������P�����������ڴ�Ѫ�}���еĚvʷ�^���}�j����������

����4�����˻ؑ� �����˂��еğ�����˸Є�

������������ڸ��C�ذ���һ�Ŀ��l(f��)������ˮ������˴��푑�����������_���������ϡ�3��25��������_�������Լ��IJ����лؑ����r�f�������C��ˮ��?sh��)?�ذ�������ˮ)�ķ���֮���ң��e�����g�l(f��)�e�����f�˺�����������ӡ��������ʼ�ϲ����ģ��h�ڱ�������������������@����������ҿ����g����������Ů�������������r����������X�����������څ���һ�ο�g���������һ��̤��ʹ���������������ϲ���������@����@ʾ��������������������l(xi��ng)����������Ļ����y(t��ng)����匚�ğ�ۣ��ڸ���Č�����������Ƿ�߀���F(xi��n)���������ڸ�׃���C��(j��ng)���Ļ������ò�Ŀ����������������˸Є������Ҹ����o���ړ�����ȥ���ԁ�����������֮������ҵ����µ��^�c������γ��˵ģ�ֻ�������հ���������������ȟoʲô�����⣬Ҳ���뜐ʲô���[�������Ȼ����������]���뵽�����l(f��)�����֮���ķ�������Ȳ������������ڴ���һ���ؑ���������

������ҫ����������ӛ�߲��L�r�f������ˮ�vʷ�Ļ��ƾã��������vʷ�L������������������S����Ļ��z�a(ch��n)�����^ȥ���ڷN�Nԭ�������@Щ��֮���ߵľ���ʳ�Z�s���ٱ�����(n��i)����ʿ��֪���������������ھ�������_�l(f��)�������������������@Щ���F���Ļ��z�a(ch��n)�����x�ش�������h����Y�϶����о�����ʷ�Ϸe�۵Ľ�(j��ng)�������������J���������v��(j��ng)��(sh��)ǧ��vʷ�L���Ҵ��ڽ��������E���Ļ��匚���ж��٣��Ҵ���������ݽ��������ֺεȲ��������������ݺ����������ܺã���֮�ӌO����ǚvʷ�x���҂��Ĺ�s����������һ�����صĚvʷ؟�Ρ������ҕ������E�����Λ]����t����݅�ٻ��y�H���^ʧ��

���������ҕ�l�Rɢʧ���ČWˇ�gʷ�ϲ����ռ��������ͬ�������������������J�������������ؚvʷ���̽���vʷ�Ļ��Թ������˹�����ͬ�r����һЩ�l�R��^���Ļ��z�a(ch��n)�ھ�������������݅���O�V�������������vʷ�L�Ӳ���������Ϣ������Դ�h���L���������

���������3��27�����������ˮ�ھ����M������ذ�������L���P���ҌW�ߣ�̤��̫�����������������������������������ĺ��E�����������������������

��ӡ���

��ӡ���