бббб╬ф╔╜╤э╕ш╡─╦╝╧ыГ╚(nииi)╚▌��бв╦З╨g(shи┤)╩╓╖и,Мж╪S╕╗╚╦ВГ╡─╛л╔ё╔·╗ю,╠╒╥▒╚╦ВГ╡─╟щ▓┘,╘ІПК╚╦ВГ╡─╫╘╨┼╨─,╠с╕▀╚╦ВГ╡─╛C║╧╦╪┘|(zhим),╛▀╙╨╓╪╥к╫і╙├�бг

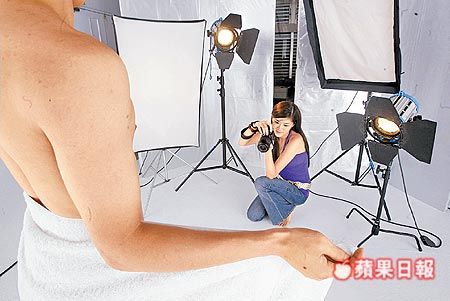

бббб╬ф╔╜╤э╕ш╛▀╙╨К╩Ш╖├ё▒К╡─ИF╜Y(jiиж)╣ж─▄�бг╤э╕ш╡─╡┌╥╗╣ж─▄,Ск(yийng)┼c╤э╕ш╡─╞Ё╘┤╧ръP(guибn)�����бг╤э╕ш╫ю│є╩╟╫іЮщ╚╦ВГ╝пґwД┌Д╙ХrК╩Ш╖╖┼╦╔╡─╥╗╖N╖╜╩╜,╛▀╙╨╘І▀M╟щ╕╨,╜╗┴іД┌Д╙╝╝─▄,╒{(diидo)╣Э(jiиж)╚╦┼c╫╘╚╗���бв╚╦┼c╔чХ■���бв╚╦┼c╚╦╓ощgъP(guибn)╧╡╡─╫і╙├�����бг┤║╣Э(jiиж)╝╚╩╟╬╥ВГ├ё╫хВі╜y(tипng)╡─╣Э(jiиж)╚╒,╙╓╩╟▐r(nиоng)щeХr╣Э(jiиж)��бг▐r(nиоng)├ёВГ╜Ы(jийng)Ъv┴╦╥╗─ъ╡─┤║▓е╟я╩╒,╜Ы(jийng)Ъv┴╦оР│г╨┴┐р╡─��бвщL▀_╜№╥╗─ъ╡─ґw┴жД┌Д╙,╔э╨─╞гСv,╨ш╥к╒{(diидo)╣Э(jiиж)╨▌╒√����бг╢Ї╤э╕ш╙╨╕ш╙╨╬ш,└╧╙╫╜╘╥╦,▀mСк(yийng)├ё▒КМжК╩Ш╖╡─╨ш╟ґ����бг╚╦ВГ╘┌╤▌│І╗юД╙╓╨,▒╦┤╦╜╗┴і┴╦╕╨╟щ,╘І▀M┴╦╙╤╒x,╝╙ПК┴╦ИF╜Y(jiиж)бг

бббб╬ф╔╜╤э╕ш╛▀╙╨╘ІПК├ё╫х╒J═м╕╨��бв─¤╛█┴ж╡─╣ж─▄�����бг╤э╕ш╓╨│ІмF(xiидn)╡─╚╦╬я▒К╢р,╙╨╧роФ▓┐╖╓Ющ┴╨│п═є║юМв╧р���бг▀@╨й╣┼╚╦┼c╚╦ВГ╡─мF(xiидn)МН╔·╗ю▓в▓╗╧ръP(guибn),╢Ї╚╦ВГЕsЯс╓╘╙┌╤▌└[фБъР╦√ВГ╡─╣╩╩┬����бг▀@╥╗№c,╒¤╖┤╙│╓Ї╚╦ВГМж╫╘╔эЪw╦▐╡─╒J═м╨─└э,Мж├ё╫хЪv╩╖╚╦╬я╡─╒J═м╨─└эбг├┐─ъ╥╗╢╚╡─╤э╕ш╤▌│І,┐╔╥╘ьЦ╣╠╟щ╕╨,Жв╩╛╚╦ВГЯсР█╝╥рl(xiибng),ЯсР█ЁB(yигng)╙¤╫╘╝║│╔щL╡─╕╕─╕ыp╙H║═╝╥рl(xiибng)╚╦├ё,╘ІПК╚╦ВГ╡─▒╛═┴╬─╗п╥т╫R��бг

бббб╬ф╔╜╤э╕ш╛▀╙╨Мж╚║▒К╡─╨√Ві╜╠╙¤╣ж─▄�бг╬ф╔╜╤э╕ш╓╨,╙╨╘S╢р╟·─┐╖┤╙│╚╦ВГ╫Ё└╧Р█╙╫,╫╖╟ґ╨╥╕г╗щ╥І╡─├└║├╘╕═√�бгП─╥╗╢и│╠╢╚╔╧╖┤╙│┴╦оФ?shи┤)╪╧╚├ё╫▀│І╙▐├┴�бв╫▀╧Ґ╬─├і╡─▀M│╠бг═мХr,╤э╕ш╛▀╙╨╛S╧╡ВАґw┼c╚║ґw╡─╞╜║тъP(guибn)╧╡,╠с│л╝╥═е╙^─ю,аI╘ь╙H╔╞║═╓C╡─╔чХ■╖╒З·╡─╓╪╥к╫і╙├,╥▓╩╟┼рЁB(yигng)╚╦ВГ╔╞┴╝╒¤╓▒��бвДВ╙┬Яo╬╖╚╦╕ёяL╔╨╡─┴╝║├╖╜╖и��бг

бббб╬ф╔╜╤э╕ш╛▀╙╨ь№Ю─(zибi)▒▄╡Ь��бв╞э╟ґ╪S─ъ╡─╝└ьы╣ж─▄��бгЪv╩╖╔╧,╬ф╔╜╤э╕ш╘┌╤▌│І╣Э(jiиж)─┐╡─═мХr,╥▓╙╨╞э╟ґ╔ёь`▒г╙╙╥╗╖╜╞╜░▓,л@╡├╪S╩╒╡╚╝└ьы╣ж─▄��бг

бббб╬ф╔╜┐h╤э╕ш╛▀╙╨╪S╕╗╡─╬─╗п╡╫╠N║═Эт╙Є╡─╡╪╖╜╠╪╔л,╩╟╬ф╔╜├ё╦╫╬─╗п╡─╥╗╩Ї╞ц▌т�����бг╛│Г╚(nииi)╘S╢р╙╨╫R╓о╩┐,┐╦╖■┘Y┴╧����бв┘Y╜Ё��бвХrщg�����бвнh(huивn)╛│╡╚╖╜├ц╡─╓╪╓╪└зыy,═┌╛Ґ╒√└э▀@╥╗МЪ┘F╡─╬─╗п▀zоa(chигn),╚б╡├┴╦┴ю╚╦▓Ъ─┐╡─│╔╛═����бгДвэШ▒г�бвЧю╜и╚л╦╤╝п╒√└э╡─б╢Юй╕ш╡╪Е^(qи▒)╤э╕шб╖,┴ю╜Ё╚лбв┴ю╔·╚х��бв┴ю╕г┴x╡╚╚╦╦╤╝п╒√└э╡─б╢╤№╟f╤э╕шб╖╧╚║ґ╛О╙б│╔Г╘,╔чХ■╕і╜ч╖┤╙│┴╝║├���бг╟з░┘─ъБэ,╟┌Д┌╓╟╗█╡─╬ф╔╜╚╦├ё╘┌╔чХ■╔·оa(chигn)╔·╗юМН█`╓╨,ДУ(chuидng)╫і║═╥¤▀M┴╦─Т╓╦╚╦┐┌╡─╤э╕ш╦З╨g(shи┤),▓в╟╥┐┌╩┌╨─╙Ы,┤·┤·╧рВі,▒г┴Є╓┴╜ё�����бгЮщ┴╦╩╣▀@╥╗ГЮ(yинu)╨у▀zоa(chигn)▓╗╘┌╬╥ВГ▀@╥╗┤·╚╦╩╓╓╨╩зВі,╨ш╕№╢р╙╨╫R╓о╩┐▀M╥╗▓╜░l(fиб)╛Ґ╒√└э,═╞ъР│І╨┬,╩╣╬ф╔╜╤э╕ш░щыS╓Ї╕─╕ящ_╖┼╡─▓╜╖е╫▀╧Ґ╕№ПVщЯ╡─юI(lилng)╙Ґ�����бг

|

┤Ґ╙б▒╛эУ

┤Ґ╙б▒╛эУ